75-летие советско-германского договора о ненападении, он же пакт Молотова-Риббентропа, было отмечено обильной рефлексией в среде заинтересованных лиц. Глава Комиссии историков при президенте, академик и профессор Инесис Фелдманис выступил на Delfi TV c 40-минутной лекцией.

В 1938-39 гг., по словам Фелдманиса, «главная динамичная сила в международных отношениях, конечно, Германия». Обратим внимание на нейтрально-позитивный эпитет – не сказано ведь «агрессивная». Хоть уже произошли вторжение в Рейнскую демилитаризованную зону, был легион «Кондор» в Испании, произошли аннексия Австрии и Судетской области Чехословакии.

Немцы, по Фелдманису, вообще не хотели воевать до 1942-43 гг., а поляков предполагали сделать союзниками: «Пытались найти компромиссное решение, на которое согласились бы обе стороны». Сыр-бор из-за Данцига разгорелся зря – тогда, утверждает Фелдманис, 99% англичан и французов считали этот город немецким и подлежащим возврату Германии.

Переговоры Берлина и Варшавы вначале шли в позитивном ключе, но 31 марта 1939 года Лондон дал полякам гарантии безопасности. «Но и до этого числа Польша очень недипломатичным образом прервала переговоры с Германией», - сокрушается Фелдманис. По всему видать, поляки невоспитанные люди. Но только вот маститый историк, видимо, подзабыл, что двумя неделями ранее – 14 марта 1939 года немцы оккупировали Чехословакию, немецкие регионы которой отобрали осенью 38-го по Мюнхену. И, видя, как вермахт марширует по Праге, в Варшаве схватились за голову.

Фюрер еще пару месяцев сомневался, и только в конце мая принял военное решение. Война с Польшей предполагалась, однако, «чисто локальная». Заключенный в мае 1939 года «Стальной пакт» с Муссолини имел устную оговорку – итальянцы не были готовы воевать ранее 1942 года. Была надежда на японцев, но те в июле заключили договор с Великобританией. И для германского внешнеполитического маневра остался только СССР.

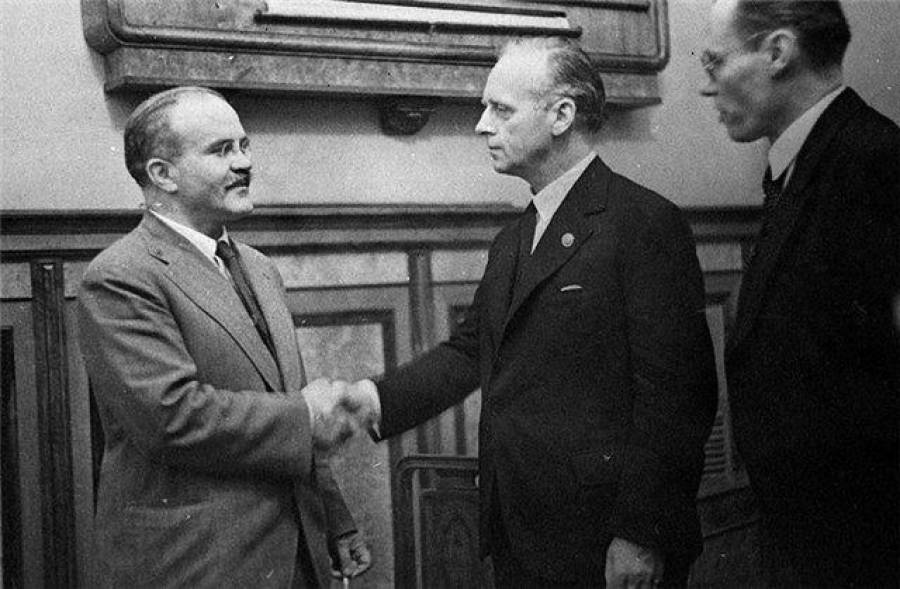

Переговоры между послом Вернером Фридрихом фон Шуленбургом и главой советской дипломатии Вячеславом Молотовым начались в августе. «В руках Москвы было решение – кому помогать», - признает Фелдманис. По его словам, британцы допустили переоценку своих сил, дав гарантии соседям СССР – Польше, а затем и Румынии: «Настолько не просчитывался ни один дипломат». Результатом стало усиление потенциала Москвы!

«Если было бы достигнуто дипломатическое соглашение между Польшей и Германией, - мечтает Фелдманис, -то, по мнению многих историков, никакой войны в 1939 году в Европе не было бы, возможно, в другие годы, но это вопрос». Стоит понимать – был бы победоносный «Дранг нах Остен» единого Запада. Антибольшевизм-то никто не отменял, как и «Майн Кампф».

СССР, получив внешнеполитическую инициативу, 19 августа 1939 года предложил Третьему Рейху договор о «неограниченном нейтралитете» - обе стороны могли вступать в военные действия с третьими. Но вот инициатором дополнительного протокола «о политических вопросах» была Германия. 20 августа Гитлер отправил Сталину личную телеграмму с просьбой принять министра иностранных дел Риббентропа 22-23 августа.

С Польшей вопрос был решен быстро, но касательно Балтийских государств Риббентроп дополнительно запросил фюрера, и получил инструкцию на раздел по... Даугаве! «Это значило, что Литва и пол-Латвии остаются в немецкой сфере интересов». Сталин потребовал Лиепаю и Вентспилс, переговоры были остановлены на несколько часов. Риббентроп еще раз телеграфировал Гитлеру в баварскую ставку Бергхоф. Фюрер велел принести большой глобус и лупу, и принял «очень ошибочное решение». В Москву полетела телеграмма с одним словом: «Согласен».

Заключенный договор, утверждает Фелдманис, «зажег зеленый свет Второй Мировой войне». Это был «пакт войны, пакт раздела, пакт уничтожения».

В 40-м году, говорит историк, «Гитлер понял, что Советскому Союзу доверять нельзя, что он использует малейший повод, чтобы продвигаться на Запад»

Историки России, по Фелдманису, преимущественно выполняют заказ Кремля по аргументации пакта 39-го года в сталинском духе, как «передышку», отложившем неизбежную войну. Хотя в том году никаких планов агрессии Германии против СССР не было, и, вообще, последний опередил конкурента в их разработке. Только «выраженное меньшинство» российских коллег Фелдманиса оценивают пакт Молотова-Риббентропа «в правильном духе», но им теперь за это грозит уголовная ответственность.

Что интересно – для латвийской дипломатии пакт «не был никаким секретом». Особенно детально, еще с весны 39-го, информировал Улманиса посол в Берлине Эдгарс Криевиньш. Министр иностранных дел Мунтерс уже на следующий день после заключения пакта получил его условия!

«Доминирующей линией было, что он достигнут за счет Балтийских стран». Мунтерс попросил разъяснений у германского посла Ульриха фон Котце – но тот заявил, что договор касается только СССР и Германии, а отношения последней с Латвией определяет договор о ненападении 7 июня 1939 года. Так что главными лицемерами оказались немцы, которые, ко всему прочему, согласовывали свои ответы с Москвой.

В сентябре 1939 года латвийская дипломатия, тем не менее, связывала сохранение независимости с... Германией. Последняя якобы «не была заинтересована в полном разрушении баланса сил» в регионе, желала торговли с прибалтами и не хотела отдавать России немецкое меньшинство. Но 28 сентября Риббентроп вторично прилетел в Москву, и подписал договор о дружбе и границе, где была секретная статья о вывозе немцев. Последние живо помнили 1919 год, когда большевики Стучки превратили Закюсалу в большой концлагерь для немцев.

Посол Криевиньш передал циничное высказывание берлинских капиталистов: «Три поезда с бензином из Советского Союза заменяют одну балтийскую страну». С другой стороны, британская блокада увеличила продовольственную значимость Балтии для Германии. Потому ее оккупация СССР в июне 1940 года побудила Риббентропа к срочному запросу своего ведомства – что мы можем сделать? Согласно Фелдманису, восточную границу Рейха тогда защищало только 10 дивизий, и Красная Армия «могла дойти до Берлина». Потому последний и не реагировал.

Во всей лекции академика Фелдманиса отсутствует один важный элемент – а именно, политическая воля руководства самих стран Балтии к сохранению независимости. Почему она нашлась у численно не столь превосходящей их Финляндии? Может, дело в отсутствовавшей на тот момент демократии?

A уж прогерманский (это мягко говоря) характер высказываний главного президентского историка – очевиден.