— Господин Круминьш, как называется ваша работа и в каком формате она выполнена — это книга, диссертация?

— Пока это можно назвать исследованием. Планируем издать книгу в конце 2016 года, она будет об экономике Латвии с начала XX века. Десять историков и экономистов, я — руководитель авторской группы. Но планирую выпустить и собственную книгу о советском периоде, наверное, года через два–три.

— Почему вас привлекла такая тема, как экономика Латвийской ССР, и какими источниками вы пользовались?

— Я уже долгое время занимаюсь этой эпохой. Темой моей диссертации восемь лет назад была латвийская аграрная реформа 1988–1996 гг. Значит, и советский период, и независимость. Экономика — не политика, там вещи по–другому происходят, меня всегда интересовало, какие силы движут народным хозяйством. Я бывал в нескольких российских архивах в Москве, но, скажу откровенно, хватает документов и в Государственном архиве Латвии, особенно по экономике.

— Не кажется ли вам уместным проводить "полевые исследования" — брать интервью у тех же бывших директоров, инженеров заводов, благо многие из них еще живы?

— Я разговаривал со многими, но больше по аграрной части. Что интересно — они часто не осознавали, как организовывалась и планировалась экономическая политика СССР. Конечно, воспоминания — важный источник, но всегда надо проверять... Часто сказки рассказывают, что можно и понять — много воды утекло.

— Возвращаясь к вашей методике, задам вопрос о методологической честности. Корректно ли "вычитать" предприятия союзного подчинения из общего баланса экономики ЛССР, когда они в значительной мере производили продукцию для потребительского рынка, в том числе востребованную на мировом рынке, — например, ВЭФ?

— Моя методика — не делить на местные и всесоюзные. Я хочу понять ситуацию в целом. Потому как часто подчиненность менялась, главное — сколько средств в Латвию входило и сколько выходило. Я считаю все вместе — и по бюджету СССР, и Латвийской ССР. И секретную, и открытую части.

— В отношении предприятий ВПК в ЛССР можно говорить о производстве "двойного назначения", т. к. самолет ИЛ–76, бортовой компьютер для которого создавали на "Альфе", был как военным, так и гражданским транспортным самолетом. Радиолокационное и гидроакустическое оборудование для нужд флота,производимое на заводе "Эллар", могло также использоваться на кораблях ВМФ и грузовых. Не кажется ли вам, что конверсия этих производств в 90–е годы была все же возможна? Вы говорите о том, что нас бы тогда не приняли в НАТО. Но, между тем, до последнего времени французская компания авионики SAGEM оснащала самолеты российских ВВС.

— Я говорю о такой ситуации, в какой сейчас Белоруссия. И была — Украина. Не о некоторых индивидуальных поставках, а об ориентации значительной части экономики, скажем прямо — зависимости.

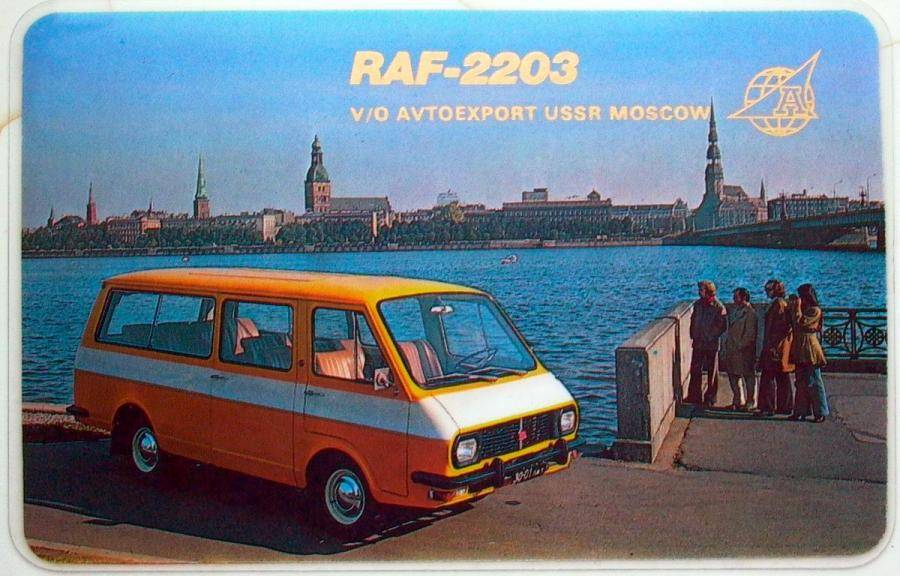

— Теперь оценим чисто гражданский сектор промышленности. Кому было бы плохо, если в Латвии существовал бы обновленный РАФ? Чем мы хуже небольшой Словакии, где несколько автозаводов?

— Ничего плохого я не вижу, если бы РАФ существовал. Другое дело — какая была бы экологическая ситуация, если бы все те заводы Риги сейчас работали... Но я никогда не был против промышленности, наоборот, нам надо этот сектор развивать, но — анализируя местные ресурсы.

— Не думаете ли вы, что вступление в ЕС подкосило легкую промышленность Латвии. У нас теперь не производится обувь, хотя сырье есть. Убито производство льняных тканей. Даже детские кроватки идут из Польши.

— Мы за последние 25 лет не были слишком успешны в отстаивании интересов нашего бизнеса ни по аграрной части, ни по индустрии, это факт. Я не думаю, что ситуация радикально изменилась со вступлением в ЕС. Это уже давняя проблема.

— Вопрос об инфраструктуре. В советское время можно было по железной дороге доехать до Вильнюса и Таллина хотя бы и по старой колее, а сейчас мы ломаем копья насчет Rail Baltica, которая неизвестно еще когда будет и уж точно пройдет мимо сотен населенных пунктов, где больше не останавливаются немногочисленные пассажирские поезда.

— Я, наоборот, считают, что вместе с техническим прогрессом ситуация с передвижением улучшилась. Рижский аэропорт — это фантастические возможности! А на железной дороге толк будет, если пройдет реальное "подключение" к Европе.

— В одном из своих интервью вы говорите, что СССР "подкармливал" канадским зерном латвийских животноводов, и вообще сельское хозяйство было дотируемым. А что, разве сейчас французские, голландские датские крестьяне не получают дотаций из средств ЕС — причем в разы больше латвийских? Как вы вообще видите бездотационное земледелие на нашей широте, сопоставимой с Южной Аляской?

— Это, конечно, проблема, что сельское хозяйство дотируется по разным расценкам в разных странах, но я считаю, что нам больше надо думать, как с помощью науки производить уникальную продукцию, а не стремиться конкурировать с гигантами мирового производства и надеяться, что кто–то нас будет дотировать.

— Наконец, позволю себе такой вопрос: сейчас наиболее проблемными отраслями в Латвии считаются здравоохранение и образование. Не находите ли вы, что школы и больницы в их структуре размещения — это последнее, что осталось от времен социализма, и это как раз то, что сейчас требуется "добить" в связи с общей "оптимизацией". Но выдержит ли это народ?

— Не согласен. В образовании очень многое уже изменилось, и в медицине тоже. Я учился в школе в советское время, не желаю никому там побывать. Тотальная цензура, меня вызывали к директору и почти выбросили из школы за то, что сказал, что я слушаю "Голос Америки", потому что там все новости на три дня раньше программы "Время"... Хотя я был политинформатором, меня не взяли за это в комсомол. Ну и хорошо, что все поменялось. Я рад, что мои дети этого не увидят и могут говорить и думать то, что хотят.